「最近、抜け毛が増えた気がする…」

「もしかして、薄毛が進行している?」

社会人になり、日々のストレスや食生活の変化によって、鏡を見るたびにそんな不安を感じる方が増えています。

学生時代から薄毛に悩んでいた、という方もいらっしゃるかもしれませんね。

育毛剤や発毛剤といった直接的なケアも進化していますが、実は日々の生活の中で「ある成分」を意識するだけで、薄毛対策に役立つ可能性があると注目されています。

それが、「亜鉛」です。

インターネットや健康雑誌でも、「亜鉛が薄毛に効く」という情報を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか?

しかし、本当に亜鉛は薄毛に有効なのでしょうか?

そして、どのように摂取すれば良いのか、注意点はないのか、疑問は尽きません。

この記事では、そんなあなたの疑問をすべて解消します。

亜鉛がなぜ薄毛と関係しているのか、その科学的根拠から、効果的な摂取方法、そして最も重要な「過剰摂取のリスク」まで、専門的な知見を交えて徹底的に解説します。

「薄毛には亜鉛」という漠然とした情報に惑わされず、正しく亜鉛を理解し、あなたの薄毛対策に役立てるための【完全ガイド】として、ぜひ最後までお読みください。

今日から始められる具体的なアドバイスも満載です!

亜鉛とは?健康維持に不可欠な「必須ミネラル」の基礎知識

薄毛と亜鉛の関係を理解する前に、まずは亜鉛そのものについて基本的な知識を深めましょう。

亜鉛は、「必須ミネラル」と呼ばれる栄養素の一つで、私たちの健康維持に欠かせない重要な役割を担っています。

体内で生成できないため、食事などから意識的に摂取する必要があります。

【亜鉛の重要な役割】

亜鉛は、体内で実に300種類以上の酵素の構成成分として機能しています。

その役割は多岐にわたり、まさに「縁の下の力持ち」のような存在です。

- 免疫機能の維持:免疫細胞の働きを助け、ウイルスや細菌から体を守る免疫力を高めます。

- 細胞の成長と再生:新しい細胞が作られる際や、傷ついた細胞が修復される際に不可欠です。

皮膚や粘膜、髪の毛、爪などの健康維持に直結します。 - 味覚・嗅覚の維持:味覚を感じる「味蕾(みらい)」の細胞の生成に関わっており、味覚障害の予防・改善に役立ちます。

- タンパク質の合成:筋肉や骨、皮膚、髪の毛など、体を構成するタンパク質が作られる際に重要な役割を果たします。

- 生殖機能の維持:特に男性ホルモンの合成や精子の生成に関与しています。

- インスリンの合成・分泌:血糖値を調整するインスリンの生成にも関わっています。

【日本人の摂取目安量】

厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、1日の亜鉛の摂取推奨量は以下の通りです。

- 成人男性:11mg

- 成人女性:8mg

これはあくまで推奨量であり、個人の体質や生活習慣、年齢によって必要な量は変動します。

特に妊娠中や授乳中の女性、成長期の子ども、高齢者、激しい運動をする人は、より多くの亜鉛が必要となる場合があります。

【亜鉛欠乏症のリスク】

体内の亜鉛が不足すると、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。

これを「亜鉛欠乏症」と呼びます。

代表的な症状は以下の通りです。

- 味覚障害、嗅覚障害:味や匂いを感じにくくなる。

- 免疫機能の低下:風邪をひきやすくなる、感染症にかかりやすくなる。

- 皮膚炎、肌荒れ:ニキビや湿疹が悪化する。

- 抜け毛、薄毛、髪質の悪化:髪の毛が細くなる、切れやすくなる。

- 爪の変形:爪に白い斑点ができる、もろくなる。

- 精子量の減少、性機能の低下:男性生殖機能への影響。

- 子どもの成長障害:成長が遅れる。

このように、亜鉛は私たちの体の様々な機能に深く関わっているため、不足すると多岐にわたる不調が現れるのです。

日頃から意識して、適切な量を摂取することが健康維持の第一歩と言えるでしょう。

薄毛と亜鉛成分の密接な関係:なぜ注目されるのか?

さて、いよいよ本題です。

なぜ薄毛の悩みに亜鉛がここまで注目されるのでしょうか?

その理由は、亜鉛が「髪の毛の成長と健康に不可欠な役割」を担っているからです。

1. 髪の毛の主成分「ケラチン」の生成をサポート

髪の毛の約90%は、「ケラチン」というタンパク質でできています。

このケラチンの合成には、様々なアミノ酸が必要であり、それらを結合させてケラチンを形成する過程で、亜鉛が重要な役割を果たす酵素が不可欠となります。

つまり、亜鉛が不足すると、ケラチンの合成がスムーズに行われず、健康な髪の毛が作られにくくなってしまうのです。

髪の毛が細くなったり、抜けやすくなったりする原因の一つとして、亜鉛不足が考えられます。

2. 男性型脱毛症(AGA)の原因物質を抑制する可能性

男性型脱毛症(AGA)の主な原因の一つは、男性ホルモンの一種であるテストステロンが、「5αリダクターゼ」という酵素によって「ジヒドロテストステロン(DHT)」に変換されることです。

このDHTが、髪の毛の成長サイクルを乱し、薄毛を進行させると言われています。

亜鉛には、この5αリダクターゼの働きを抑制する効果があるという研究結果が報告されており、AGAの進行を遅らせる可能性が示唆されています。

ただし、これはあくまで「可能性」であり、亜鉛の摂取だけでAGAが完治するわけではないことを理解しておく必要があります。

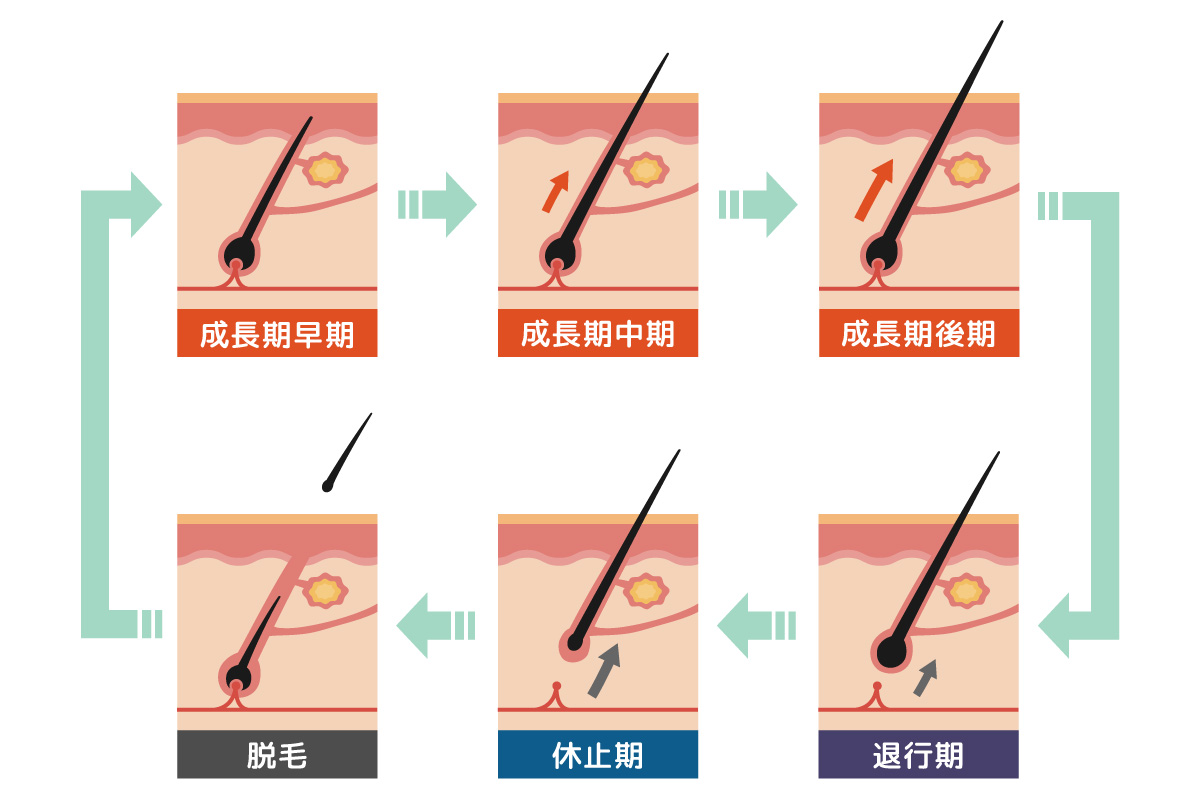

3. 細胞分裂を活発化させ、毛母細胞の働きを促進

髪の毛は、毛根にある「毛母細胞」が活発に細胞分裂を繰り返すことで成長します。

亜鉛は、細胞の成長と再生に深く関わるため、毛母細胞の働きを正常に保ち、健康な髪の毛が育つ環境を整えるのに役立ちます。

亜鉛が不足すると、毛母細胞の活動が鈍り、髪の毛の成長が遅れたり、細くなったりすることが考えられます。

4. 他の体毛への影響

亜鉛は、頭髪だけでなく、眉毛や体毛など、すべての体毛の生成に作用します。

そのため、もし亜鉛不足が原因で薄毛が進行している場合、頭髪以外の体毛にも影響が出ることがあります。

体毛全体が薄くなったり、生えにくくなったりする傾向が見られたら、亜鉛不足を疑う一つのサインかもしれません。

これらのことから、亜鉛が髪の毛の健康維持に重要なミネラルであり、薄毛対策において注目される理由が理解できます。

しかし、これはあくまで「不足した場合に補給する」ことの重要性であり、やみくもに摂取すれば良いというものではないことを次に解説します。

食事から摂取する亜鉛:効果的な食材と調理法

亜鉛の重要性がわかったところで、次に気になるのは「どうやって摂取すればいいの?」という点でしょう。

最も理想的なのは、日々の食事からバランス良く亜鉛を摂取することです。

ここでは、亜鉛を豊富に含む食材と、その効果的な調理法についてご紹介します。

【亜鉛を豊富に含む食材】

- 魚介類:牡蠣(カキ)が亜鉛の含有量では群を抜いています。

その他、イワシ、カニ、エビ、ホタテなどにも含まれます。 - 肉類:牛肉(特に赤身)、豚肉のレバー、鶏肉など。

- 豆類:大豆(納豆、豆腐)、レンズ豆、ひよこ豆など。

- 種実類:アーモンド、カシューナッツ、ピーナッツ、ごま、かぼちゃの種など。

- 穀物:玄米、全粒粉パンなど。

- その他:卵、チーズ、抹茶など。

これらの食材を意識的に取り入れることで、日々の食事から必要な亜鉛を補給することができます。

【亜鉛の吸収率を高める調理法・組み合わせ】

亜鉛は、残念ながら吸収率があまり良くない栄養素の一つです。

しかし、他の栄養素と組み合わせたり、調理法を工夫したりすることで、吸収率を高めることが可能です。

- クエン酸やビタミンCとの組み合わせ:レモンなどの柑橘類や、酢と一緒に摂取すると、亜鉛の吸収率がアップします。

例えば、牡蠣にレモンを絞ったり、肉料理に酢を使ったソースをかけたりするのも良いでしょう。 - 動物性タンパク質との組み合わせ:肉や魚などの動物性タンパク質と一緒に摂ることで、亜鉛の吸収が促進されます。

これは、動物性タンパク質に含まれるアミノ酸が、亜鉛と結合して吸収されやすい形になるためです。 - 発酵食品:味噌や醤油などの発酵食品も、亜鉛の吸収を助ける成分が含まれています。

和食は、亜鉛を効率よく摂取できる理想的な食生活と言えるでしょう。

【亜鉛の吸収を阻害する要因】

逆に、亜鉛の吸収を妨げてしまう成分もあります。

- フィチン酸:玄米や豆類などに含まれる成分で、亜鉛と結合して吸収を阻害することがあります。

ただし、これらの食材自体が亜鉛を含むため、過度に避ける必要はありません。

調理法(水に浸す、発芽させるなど)で影響を軽減できます。 - 食物繊維:過剰な摂取は亜鉛の吸収を妨げる可能性があります。

- タンニン:コーヒーや紅茶などに含まれ、亜鉛の吸収を阻害すると言われています。

食後すぐに大量のコーヒーや紅茶を飲むのは避けた方が良いかもしれません。 - アルコール:過剰なアルコール摂取は、亜鉛の排出を促進し、吸収を妨げます。

薄毛対策だけでなく、健康のためにも飲酒は適量を心がけましょう。

食事は、亜鉛を摂取する最も自然で安全な方法です。

様々な食材をバランス良く取り入れ、吸収率を高める工夫をすることで、健康な髪の毛の維持に繋がるでしょう。

亜鉛サプリメントの選び方と摂取の注意点:過剰症のリスク

「食事だけではなかなか亜鉛が摂れない…」

「手軽に亜鉛を補給したい」

そうお考えの方にとって、亜鉛サプリメントは魅力的な選択肢です。

しかし、サプリメントの利用には注意すべき点が多く、特に「過剰症」のリスクを理解しておくことが重要です。

【亜鉛サプリメントの選び方】

- 含有量を確認する:1粒あたりの亜鉛含有量を確認しましょう。

日本の食事摂取基準を参考に、過剰摂取にならないような製品を選ぶことが大切です。

特に、海外製のサプリメントは高用量のものが多いため、注意が必要です。 - 吸収率の良い形態を選ぶ:亜鉛は、様々な形態でサプリメント化されています。

一般的に、「グルコン酸亜鉛」や「クエン酸亜鉛」は、比較的吸収率が良いとされています。

「酸化亜鉛」は安価ですが、吸収率が低い傾向にあります。 - 継続しやすいものを選ぶ:無理なく続けられる価格帯や、粒の大きさ、味などを考慮して選びましょう。

サプリメントは継続することで効果が期待できるものです。 - 品質と安全性:信頼できるメーカーの製品を選び、品質管理がしっかりしているかを確認しましょう。

成分表示が明確で、不要な添加物が少ないものが望ましいです。

【亜鉛サプリメント摂取の注意点:過剰症のリスク】

亜鉛は、欠乏症も問題ですが、「過剰症」にも注意が必要なミネラルです。

特にサプリメントでの摂取は、手軽な分、知らず知らずのうちに過剰摂取になってしまうリスクがあります。

厚生労働省が定める亜鉛の耐容上限量(これ以上摂ると健康障害のリスクが高まる量)は、成人男性で40~45mg、成人女性で35mgです。

この量を大きく超える摂取は避けましょう。

亜鉛過剰症の主な症状:

- 吐き気、嘔吐、腹痛、下痢などの消化器症状

- 頭痛、めまい

- 貧血(銅欠乏性貧血):亜鉛を過剰に摂取すると、体内の銅の吸収が阻害され、銅欠乏症を引き起こすことがあります。

銅は赤血球の生成に不可欠なため、貧血の原因となります。 - 免疫機能の低下:意外かもしれませんが、過剰摂取はかえって免疫機能を低下させる可能性があります。

- 神経障害

特に、すでに食事から十分な亜鉛を摂取できている場合、サプリメントでの追加摂取は逆効果になる可能性があります。

「薄毛のためだけに亜鉛を摂取する」というよりも、「食生活が乱れていることが心配で、全体的な栄養バランスを整えたい」という目的でサプリメントを検討するのが賢明でしょう。

また、他のサプリメント(特に鉄やカルシウムなど)との飲み合わせにも注意が必要です。

亜鉛は、これらのミネラルの吸収を阻害することがあります。

自己判断での高用量摂取や、複数のサプリメントの併用は避け、不安な場合は医師や薬剤師、管理栄養士に相談するようにしましょう。

薄毛対策における亜鉛摂取以外の多角的なアプローチ

薄毛対策において亜鉛が重要な役割を果たすことは理解できたと思いますが、薄毛の原因は一つではありません。

そのため、亜鉛摂取だけに頼るのではなく、多角的なアプローチで総合的に対策を行うことが、より効果的な薄毛改善に繋がります。

1. バランスの取れた食生活

亜鉛だけでなく、髪の毛の成長には他のビタミンやミネラル、タンパク質も不可欠です。

- タンパク質:髪の主成分。

肉、魚、卵、大豆製品などをバランス良く摂りましょう。 - ビタミンB群:髪の代謝を助ける。

レバー、豚肉、乳製品などに豊富です。 - ビタミンC:コラーゲン生成を助け、鉄分の吸収を促進。

野菜や果物から摂取しましょう。 - 鉄分:髪への栄養供給に重要。

ほうれん草、レバー、貝類など。

特定の栄養素に偏らず、彩り豊かな食事を心がけることが大切です。

2. ストレスマネジメント

ストレスは血行不良を引き起こし、頭皮への栄養供給を妨げたり、自律神経の乱れからホルモンバランスが崩れたりすることで、薄毛を進行させる要因となります。

- 適度な運動

- 十分な睡眠

- 趣味やリラックスできる時間の確保

など、自分に合ったストレス解消法を見つけましょう。

3. 質の高い睡眠

髪の毛の成長に必要な成長ホルモンは、主に睡眠中に分泌されます。

特に22時から深夜2時の「ゴールデンタイム」に深い睡眠を取ることが理想的とされています。

- 規則正しい睡眠時間の確保

- 寝る前のカフェインやアルコールを控える

- 寝室環境を整える

など、質の高い睡眠を心がけましょう。

4. 適切なヘアケアと頭皮ケア

頭皮環境を清潔に保ち、血行を促進することも薄毛対策には重要です。

- シャンプー:頭皮に優しいアミノ酸系のシャンプーを選び、優しく洗う。

洗いすぎや、ゴシゴシ洗い、熱すぎるお湯は頭皮にダメージを与えます。 - 頭皮マッサージ:指の腹で優しくマッサージすることで、頭皮の血行を促進し、栄養が届きやすくなります。

- ドライヤー:濡れたまま放置せず、低温で丁寧に乾かしましょう。

熱すぎる風は頭皮や髪に負担をかけます。 - 紫外線対策:頭皮も日焼けします。

帽子や日傘で紫外線から守りましょう。

5. 専門医への相談

もし薄毛の進行が心配な場合や、自己ケアだけでは改善が見られない場合は、皮膚科やAGA専門クリニックなどの専門医に相談することを強くお勧めします。

薄毛の原因は多岐にわたるため、専門医による診断と適切な治療が、効果的な改善への近道となります。

特にAGAの場合、市販の育毛剤やサプリメントだけでは限界があることが多いです。

亜鉛は薄毛対策の一助となりますが、万能薬ではありません。

これらの多角的なアプローチを組み合わせることで、より健康的で豊かな髪を取り戻すことができるでしょう。

まとめ

本記事では、「薄毛には亜鉛が有効なのか」という疑問に対し、亜鉛の基礎知識から薄毛との関係性、効果的な摂取方法、そして最も重要な過剰摂取のリスクと注意点までを詳しく解説してきました。

結論として、亜鉛は健康な髪の毛の生成に不可欠なミネラルであり、不足すれば薄毛の一因となる可能性があることがお分かりいただけたでしょう。

本記事の重要なポイントを改めてまとめます。

- 亜鉛は「必須ミネラル」:髪の主成分ケラチンの合成や毛母細胞の活性化に不可欠。

- 食事からの摂取が基本:牡蠣、牛肉、豆類、ナッツ類などからバランス良く摂取。

- サプリメント利用は慎重に:既に十分な摂取量がある場合、過剰摂取は逆効果(吐き気、貧血、免疫低下など)。耐容上限量(男性40~45mg/日、女性35mg/日)を厳守。

- 多角的なアプローチが重要:亜鉛だけでなく、バランスの取れた食事、ストレス管理、質の高い睡眠、適切なヘアケアも併用する。

- 必要に応じて専門医へ:自己判断に限界を感じたら、皮膚科やAGAクリニックへ相談。

「薄毛に効く」という情報に飛びつく前に、まずはご自身の食生活や生活習慣を見直し、亜鉛が不足している可能性がないかを確認することが大切です。

そして、もし不足が疑われる場合は、まず食事から補うことを優先し、サプリメントの利用はあくまで補助的な役割と捉え、適切な量を守りましょう。

薄毛対策は一朝一夕に結果が出るものではありません。

焦らず、正しい知識と多角的なアプローチで、健康的で自信に満ちた毎日を取り戻しましょう。