「食べた直後にじんましんが出た」「口がピリピリする」「ゼイゼイして息が苦しい」など、食べ物が引き金となる体の反応は誰にでも起こり得ます。

そのなかで免疫が過剰に働く仕組みを介して起こるものが食物アレルギーです。

本記事では定義と仕組み、原因食物、症状、診断・受診の目安、家庭での予防、栄養の工夫、成長と経過までを、初めての人にもわかりやすく網羅的に解説します。

正しく理解し、「危険を避ける」「食べられるものを増やす」の両立を目指しましょう。

食物アレルギーとは?仕組みと定義をやさしく解説

食物アレルギーは食べ物を摂取した後、免疫反応を介して不利益な症状が出る状態を指します。

多くは特定のタンパク質に対して体がIgE抗体を作り、再び接触するとヒスタミンなどの化学物質が放出され症状が出現します。

食べてすぐから2時間以内に出る即時型が大半ですが、遅れて出ることもあります。

なお、食中毒は食べ物の毒素や微生物そのものによるもので仕組みが異なります。

また、食物不耐症は酵素不足などの体質により成分を処理できない状態で、免疫反応を介しません。

原因や対策がまったく違うため、混同しないことが重要です。

原因となる食べ物と年齢で異なる傾向

アレルギーの原因物質をアレルゲンと呼びます。

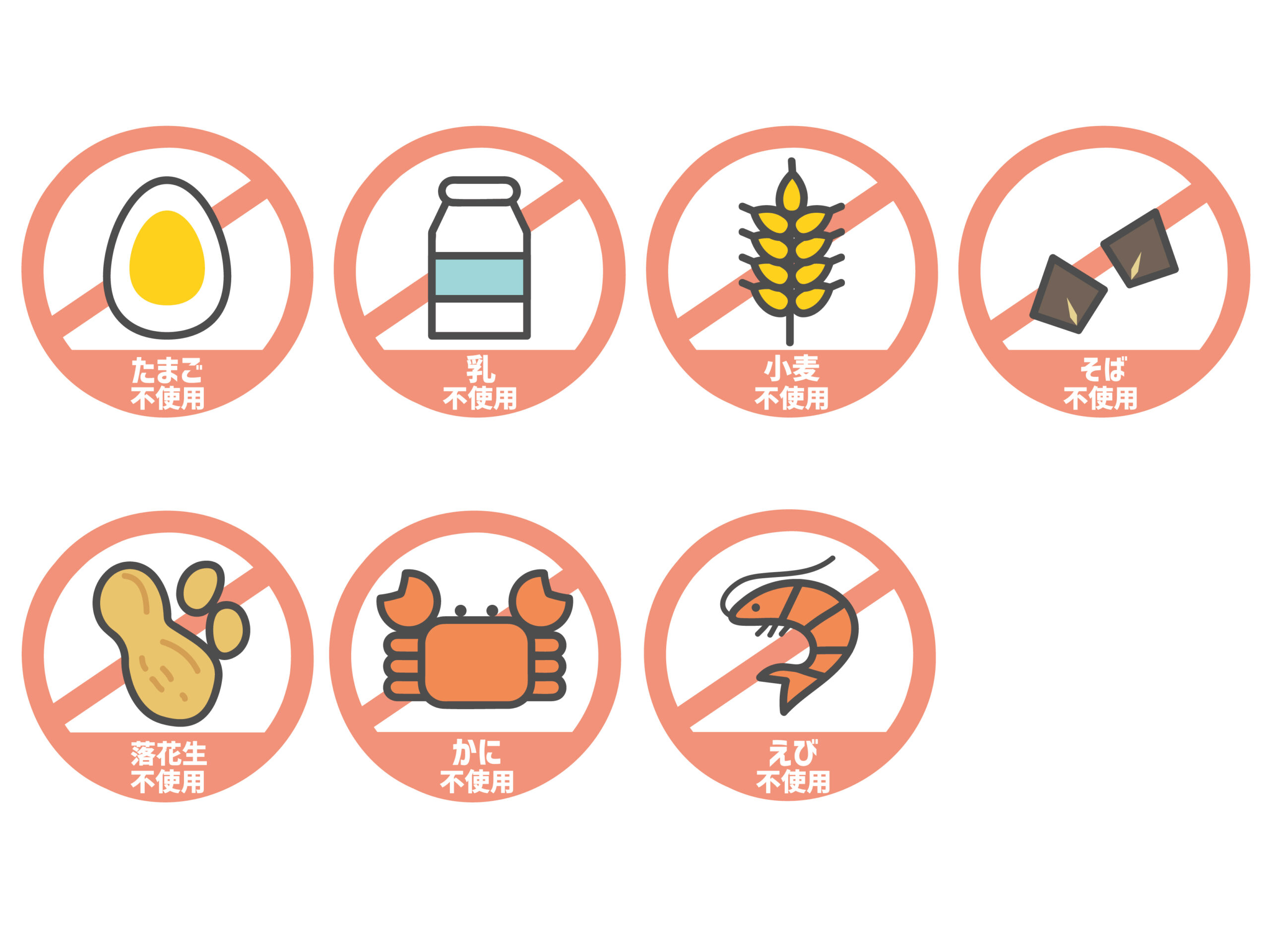

乳幼児〜学齢期では卵・牛乳・小麦の割合が高く、学童以降や成人ではナッツ類(ピーナッツ、くるみ等)・魚介類(エビ、カニ、サバ、イカ)・果物(キウイ、バナナ、モモ等)・ソバ・大豆・ゴマが目立ちます。

花粉症のある人は、果物や野菜で口腔アレルギー症候群(口のかゆみ、腫れ)が出ることもあります。

年齢や食習慣、調理法でも反応は変わります。

例えば加熱でアレルゲン性が下がるケースがある一方、魚のヒスタミン様症状などは調理後でも起こり得ます。

同じ食品でも加工品(パン、菓子、つみれ等)に含まれて気づかないことがあるため、表示確認が不可欠です。

症状の出方と重症化のサイン

もっとも多いのは皮膚症状で、じんましん、赤み、かゆみ、顔やまぶたの腫れが代表例です。

同時に呼吸器症状(咳、ゼイゼイ、息苦しさ)、粘膜症状(口や舌の腫れ、目の充血)、消化器症状(腹痛、吐き気、嘔吐、下痢)も起こることがあります。

全身反応が速やかに進むとアナフィラキシーとなり得ます。

声がかすれる・犬が吠えるような咳・唇や舌の強い腫れ・全身のじんましんが広がる・ぐったり・冷や汗・意識がもうろうは重症化のサインです。

皮膚だけの軽症でも、短時間で別臓器症状が追加されることがあるため、経過を油断せず見守る姿勢が大切です。

緊急時の対応と受診の目安

強い症状が出たら、まず原因食品の摂取を止める、体を締め付ける衣類をゆるめ、呼吸を楽にします。

嘔吐がある場合は横向きにして誤嚥を防ぎます。

息苦しさ・意識障害・急速に悪化が一つでもあれば迷わず救急要請(119)です。

既にエピネフリン自己注射(エピペン)を処方されている人は、指示に従いためらわずに使用します。

受診の目安として、二臓器以上の症状(例:皮膚+呼吸、皮膚+消化器)が出た場合、あるいは少量摂取で繰り返す症状は医療機関へ相談を。

軽快しても二相性反応(数時間後に再燃)に備え、医師の指示があるまで安静にしましょう。

診断の流れ:問診から検査、食物負荷試験まで

診断は問診が最重要です。

何をどのくらい食べ、どれくらいの時間でどんな症状が出て、どれくらい続いたかを具体的に記録しましょう。

補助として特異的IgE検査や皮膚プリックテストを行いますが、陽性=必ず症状が出るではありません。

最終的には専門医の管理下で経口食物負荷試験を行い、実際の耐容量を確認します。

独断での除去食は栄養リスクが高く、誤診・過剰除去の原因となります。

「症状の出る量」と「食べられる量」を見極めることが、生活の質を保ちながら安全を確保する鍵です。

家庭でできる予防:表示の読み方と交差接触の回避

日常の第一歩は食品表示の確認です。

原材料名とアレルギー表示欄を必ずチェックし、別名(例:カゼイン=乳、卵白アルブミン=卵など)にも注意します。

製造ラインが共通で微量混入の可能性を示す注意書きにも目を向けましょう。

外食やテイクアウトでは、調味料・揚げ油・トッピングまで確認すると安全度が上がります。

家庭内では調理器具の使い分け、スポンジの共有を避ける、盛り付けを先に行うなどで交差接触を防ぎます。

学校や職場にはアレルゲンと緊急連絡先を共有し、行事や旅行の前に確認リストを整えましょう。

スマホのメモにテンプレートを入れておくと、緊急時に役立ちます。

代替食と栄養管理:おいしく安全に置き換える

除去が必要でも、工夫次第で食の楽しさは保てます。

卵不使用の焼き菓子はベーキングパウダー+豆乳ヨーグルトやりんご酢で膨らみを補えます。

乳不使用では豆乳・オーツミルク・ココナツミルクが便利で、カルシウムは小魚、青菜、強化飲料で補給。

小麦不使用には米粉やそば以外の雑穀粉、コーンスターチが活躍します。

栄養素はタンパク質・カルシウム・鉄・ビタミンDが不足しがちです。

管理栄養士と相談し、「代替+補う」二段構えでメニューを設計しましょう。

サプリは過剰摂取のリスクもあるため、自己判断で多用しないのが安心です。

乳幼児から学齢期の経過:治りやすいもの・続きやすいもの

小児の食物アレルギーは、成長とともに耐性化して軽快・治癒する可能性があります。

卵・牛乳・小麦は入学前までに多くが反応を起こさなくなる傾向が知られますが、個人差は大きいです。

一方でピーナッツ、ナッツ、ソバ、魚介、ゴマ、果物は持続しやすく、慎重な経過観察が必要です。

近年は専門施設での経口免疫療法も選択肢ですが、自己流での段階的摂取は危険です。

日々の目標は安全域の確認と生活の質の維持であり、むやみに食べる量を増やすことではありません。

保育園・学校・家庭が同じ方針を共有することが、事故の防止につながります。

成人で増えるタイプ:交差反応・運動誘発・職業性にも注意

成人では花粉関連食物アレルギー症候群が目立ち、シラカンバ花粉があるとリンゴやキウイ、ヘーゼルナッツで口腔症状が出やすくなります。

加熱や皮むきで症状が軽くなる場合もあります。

また、小麦依存性運動誘発アナフィラキシーのように、摂取後の運動やアルコール、NSAIDsで症状が増悪するタイプにも注意が必要です。

職場では甲殻類加工・小麦粉飛散・ラテックスなど、吸入や皮膚接触がきっかけとなることがあります。

症状が反復する場合は、「食べ物+状況(運動・薬・飲酒)」をセットで記録し、医療機関に相談しましょう。

原因の切り分けが早期対応の近道です。

実践チェックリスト:今日からできる安全対策

あいまいさを減らすための行動をリスト化しました。

家族・学校・職場で共有すると、緊急時にも迷いません。

- 食物日記:食べた量と時間、症状、併用薬や運動の有無を記録する。

- 定番の安全メニュー:家族で食べられるレシピを3品以上キープする。

- 携行品:抗ヒスタミン薬指示があれば携帯。

エピペン使用者は期限を毎月チェック。 - 表示確認のルール:新商品・リニューアルは毎回確認する。

- 周囲への共有:学校・職場・友人にアレルゲンと緊急連絡先を伝えておく。

「準備しておく」ことが、外食や旅行を安心に変えます。

完璧を目指すより、再現性のある小さな工夫を積み重ねましょう。

まとめ:正しく知り、無理のない予防で生活の自由度を高める

食物アレルギーは免疫の反応によって起こる症状の総称で、食中毒や不耐症とは区別されます。

原因食物は年齢で変わり、症状は皮膚・呼吸・粘膜・消化器にまたがります。

息苦しさ・意識障害・急速な悪化は迷わず救急要請、日常は表示確認と交差接触の回避が基本です。

独断の除去は避け、診断と栄養の両面を専門家と進めましょう。

「危険を避けつつ、食べられる範囲を上手に広げる」ことが、安心と豊かな食生活を両立させる近道です。