節分といえば、子どもが「鬼は外、福は内」と豆を投げる楽しい行事を思い浮かべる人が多いでしょう。

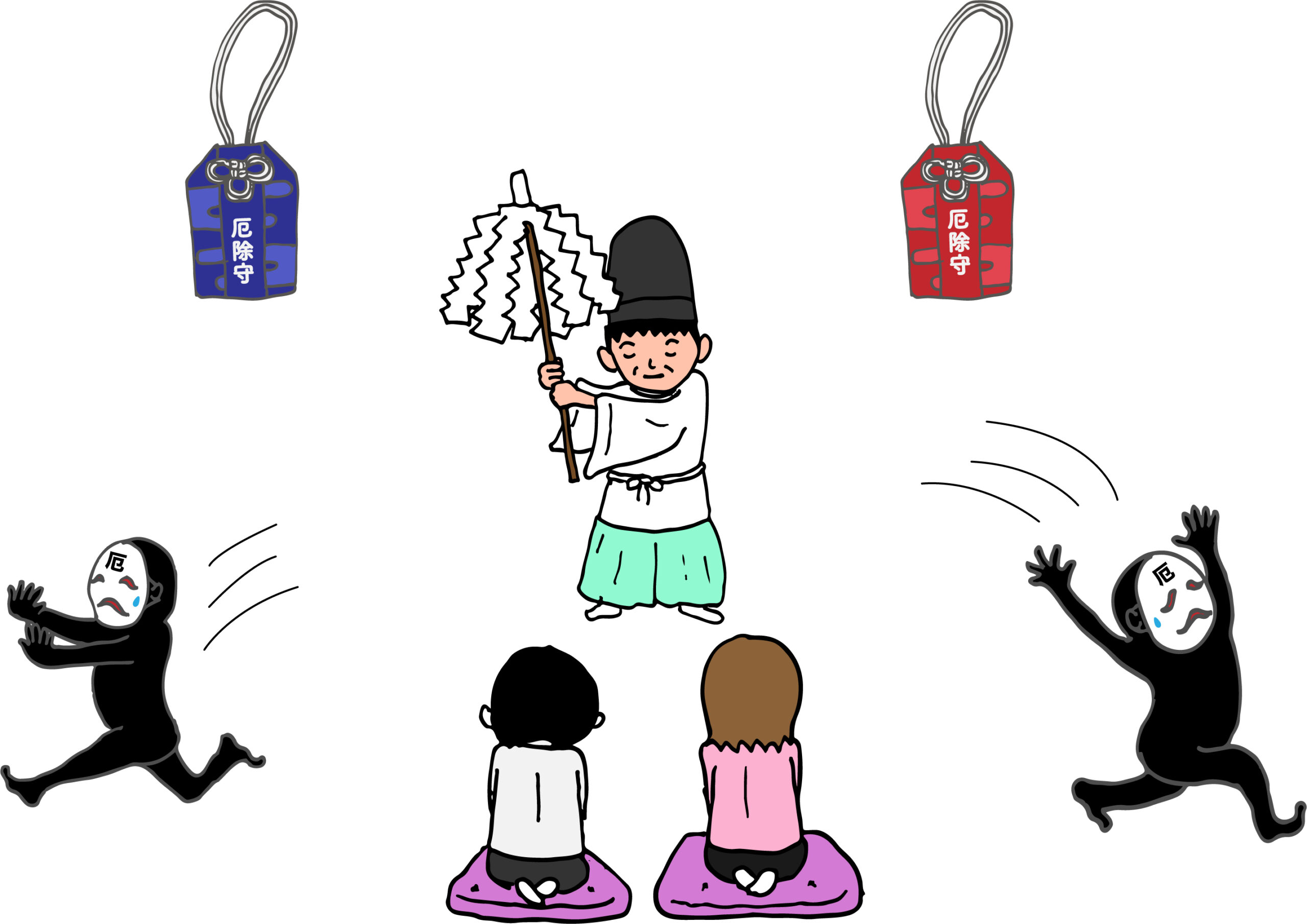

しかし本来の節分は、季節の変わり目に生じる穢れを祓い、新しい年の無事を願うための厳かな年中行事です。

とりわけ厄年に当たる人にとって節分は、一年の災厄を遠ざける大切な節目となります。

本記事では、厄年の節分は何が違うのか、家庭と神社それぞれでの作法や準備、よくある失敗例、当日の流れまでを一気に解説します。

読み終えるころには、迷いなく実践できる具体的なステップが手元に残るはずです。

厄年と節分の基礎知識:何が違い、なぜ大切なのか

一般的な節分は、家の内外に豆をまいて邪気を祓い、福を招く行事です。

一方で厄年の節分では、豆をまく主体が「年長者や保護者」ではなく、まず厄年本人である点が最も重要な違いです。

厄年は男性なら二十五歳・四十二歳・六十一歳、女性なら十九歳・三十三歳・三十七歳が代表的とされ、災いや病に遭いやすい年回りと伝えられてきました。

そのため節分は、日常化した“イベント”というより、一年の難を祓う実践のチャンスと理解すると行動が定まります。

民俗学的には、季節境に生じる目に見えない不調和を「鬼」として象り、音(豆が当たる音や掛け声)と作法で外へ退けるのが根本発想です。

つまり厄年の節分は、自分自身の厄を自分の手で外に出すという主体性が核にあります。

この視点を押さえるだけで、準備も手順もクリアになります。

事前準備:数え年の確認・氏神さま参拝・用意する豆と道具

まずは暦の数え方を確認します。

厄年は「数え年」(生まれたときを一歳とし、元日に一歳加える)で見るのが伝統です。

満年齢とズレることがあるため、神社の厄年早見表で自分が該当するかを必ずチェックしましょう。

次に、氏神さまへの挨拶参拝を行い、節分前後の厄除祈祷の有無や受付時間、初穂料の目安を確認します。

家庭で使う豆は炒り大豆が基本です(生豆は発芽=「芽が出る」=厄が残る、と避けられてきました)。

集合住宅や床の素材を考慮して落花生を使う地域もあります。

玄関・窓・ベランダの動線を軽く掃除し、夜間の安全管理のため懐中電灯や簡易ほうき・ちりとりを準備しておくとスムーズです。

最後に、豆の予備を多めに用意すると当日慌てません。

段取りは静けさを生み、所作の丁寧さは祈りの焦点を定めます。

当日の流れ:厄年の人が最初にまく、時間帯・掛け声・まき方のコツ

節分当日は、厄年本人が最初に豆をまくことから始めます。

時間帯は日没後〜夜が一般的で、家の外へ「鬼は外」、家の内へ「福は内」と二方向で行います。

玄関、勝手口、ベランダ、窓の順に外へ向かって二〜三粒ずつ投げ、最後に室内へ向けて二〜三粒ずつ招き入れるのがベーシックです。

声ははっきりと出し、動線は左回り(反時計回り)に一巡するとリズムが整います。

家族がいる場合は、厄年本人→他の家族の順で行い、最後に戸締まりと軽い掃除を。

終わったら厄年本人は自分の年齢+一粒を目安に豆を食べて締めます。

音や所作に気持ちを込めることで、“祓い”が儀礼から実感へ変わります。

写真や動画を残すなら、作法が崩れないよう段取りを先に共有しましょう。

家庭での作法とよくある失敗:片付け・豆の数・玄関と窓の順番

現場で多いのは、手順の混乱と片付けの不備です。

厄年本人がまく前に、家族が先に投げてしまう、外へ投げた後に窓や玄関を開けっ放しにするのは避けましょう。

順番は「外へ鬼を出す」→「内へ福を招く」→「戸を閉める」です。

豆の数に厳密な決まりはありませんが、少量を複数回が散らかりにくく、所作も整います。

床材や飼いペットの安全に配慮し、必要なら床に新聞紙を敷くと片付けが簡単です。

最後は掃除機で吸い、水拭きで仕上げて穢れを残さない意識を持ちます。

屋外にまいた豆が気になる場合は、鳥獣被害に配慮して少量に留めるか、拾って可燃ごみへ。

作法は“正しさ”よりも“意味”を体感できる運びの良さが大切です。

チェックリスト(当日朝までに)

- 厄年本人が最初にまく段取りかを家族で共有。

- 玄関・窓・ベランダの順路を決め、懐中電灯とちりとりを用意。

- 炒り大豆(または落花生)を人数分+予備で用意。

- 終了後の軽い掃除と戸締まり担当を決める。

神社・寺での厄除祈祷:受け方・初穂料の目安・服装とマナー

厄年の節分は、家庭の豆まきと神社仏閣の祈祷を併用すると安心感が増します。

節分会は混雑するため、事前予約や受付時間の確認は必須です。

初穂料(または護摩木料)は地域差があるものの、三千〜一万円台がひとつの目安でしょう。

服装は過度に華美でなく、動きやすい清潔感のある装いが無難です。

授与品(御札・御守・福豆)がある場合は、持ち帰った後の祀り方や置き場所を神職・僧侶に確認しておくと迷いません。

「名前と住所を読み上げていただく」流れがある神社も多いので、申込用紙は丁寧に書きましょう。

祈祷後は、当日中に家庭でも豆まきを行うと、内外の作法が一貫します。

静謐な時間を味わい、深呼吸で心身を整えてから帰路につくのがおすすめです。

豆以外の厄除け:恵方巻・柊鰯・塩払い・盛り塩の活用

豆まきに加え、恵方を向いての無言の恵方巻は“福を逃さない”象徴行為です。

家族で同じ方角を向き、願いを込めて黙々と食べ切ります。

玄関には柊鰯(ひいらぎいわし)を掲げ、トゲと匂いで邪気を遠ざける地域習俗を取り入れてもよいでしょう。

入室前に軽く塩払いをして肩口から背へ流し落とす、盛り塩を玄関の内側に小さく据えるなど、生活動線に沿った工夫も有効です。

重要なのは、やりすぎて生活の不便や近隣トラブルを招かないバランス感覚です。

小さな作法を無理なく続け、心の張りを保つことが厄年の一年を軽やかにします。

“効くかどうか”よりも、“自分で整える”実感が日々の判断を前向きにします。

ケーススタディ:成功例と失敗例から学ぶ段取り術

成功例では、厄年のAさんが一週間前に家族と役割分担を共有し、所要十五分で静かに一巡できました。

神社で午前に祈祷、夜に家庭で豆まき、翌朝に授与品の安置と掃除まで一気通貫で実施し、心理的な区切りが明確になったといいます。

一方、失敗例では、開始時刻を家族で共有せず帰宅が遅れて混乱、厄年本人が最後にまいてしまうミスが発生しました。

また、床一面に豆を大量に投げて片付けに一時間以上かかり、翌日の仕事に響いたケースも。

教訓はシンプルで、「少量を丁寧に」「最初に厄年本人」「片付けまでが行事」です。

段取りに五分、実施に十五分、片付けに十分と見積もれば、余裕を保ちながら心を込められます。

費用と時間の目安:小さく始めて続けるための現実的プラン

家庭の豆まきは豆代数百円と清掃用具で完結します。

神社仏閣の厄除祈祷は三千〜一万円台が多く、授与品込みでも一万円前後で収まるケースが一般的です。

所要時間は、移動を除けば祈祷二十〜三十分、家庭の豆まきと片付けで二十〜三十分が目安でしょう。

仕事や育児で時間が取りにくい場合は、祈祷のみ→帰宅後に最小限の豆まきというミニマム構成でも十分に意味があります。

重要なのは費用規模ではなく、「厄を祓って福を招く」意志に合致した所作です。

無理のない計画を立て、翌年以降も続けられる自分なりの型をつくりましょう。

専門家コメント:民俗学者が見る「厄年の節分」

「節分は“境い目”を整える営みです。

厄年には、とかく外部の力に頼りたくなりますが、自分の手で豆をまく行為そのものが主体性の回復です。

社会的役割や家族構成に関係なく、静謐な時間を確保し、声に意志を乗せるだけで心身の準備が整います。

作法は各地で多様ですが、「厄年本人が最初にまく」という核を外さなければ大きくは外れません。

祈祷と家庭の実践をつないで、一年のリズムを自分のものにしてください」――民俗学者・山田雅人(談)。

よくある質問Q&A:時間、落花生、子ども、翌日の扱い

Q1:何時に行うのがよい?

A:日没後〜夜が一般的です。

家族の在宅時間を優先し、静かに行える時間帯を選びましょう。

Q2:落花生でもよい?

A:床材や清掃事情によっては可です。

割れにくく回収しやすい利点があります。

Q3:子どもはどう関わる?

A:厄年本人が最初の原則を守った上で、子どもも一緒に。

役割を与えると誇らしさが生まれます。

Q4:翌日の掃除は?

A:当日中に回収・水拭きを。

屋外分は鳥獣に配慮して少量にし、残りは回収して可燃ごみへ。

Q5:一人暮らしは?

A:玄関と窓の二点を中心に短時間で。

声は小さくても構いませんが、気持ちははっきりと。

まとめ:厄年の節分は「自分で祓い、家に招く」一年の起点

厄年の節分の核心は、厄年本人が最初に豆をまくという主体性にあります。

事前に数え年を確認し、氏神さまへ挨拶、豆と掃除道具を用意。

当日は外へ「鬼は外」、内へ「福は内」の順で、少量を丁寧に一巡します。

片付けまでを一つの行事と捉え、必要に応じて祈祷や恵方巻、柊鰯などを組み合わせて、自分の暮らしに合う“型”を整えましょう。

最後にもう一度、「最初は厄年本人」を合言葉に。

行いの意味が腹に落ちたとき、節分は単なるイベントから、一年の起点へと姿を変えます。