社会人として独立すると、葬儀に参列する際に自分の判断で香典を包む必要があります。

親の庇護のもとで生活しているときには、親に任せきりで済むこともありますが、社会人になればそうはいきません。

付き合いの度合いや関係性に応じた相場、そして香典袋の表書きや包み方のマナーを事前に確認しておくことが重要です。

付き合い方による香典の相場

香典の相場は、故人や故人の家族との関係性によって大きく異なります。

また、渡す側であるあなた自身の社会的立場や経験年数によっても変わりますので、平均を参考にしつつ調整することが大切です。

ここでは、代表的な関係ごとの平均額を示します。

- 親:50,000~100,000円

- 義両親:50,000~100,000円

- 祖父母:10,000~50,000円

- 兄弟姉妹:30,000~50,000円

- 伯父伯母:10,000~30,000円

- その他の親戚:3,000~30,000円

- 友人・知人:5,000~10,000円

- 友人知人の親:3,000~10,000円

- 恩師:3,000~10,000円

- 仲人:~10,000円

- 近隣:3,000~10,000円

- 上司:5,000~10,000円

- 上司の家族:3,000~10,000円

- 同僚や部下:5,000~10,000円

- 同僚や部下の家族:3,000~10,000円

相場は幅広く設定されていますので、実際にはお付き合いの度合いや自身の立場に応じて適切な額を決めると良いでしょう。

高すぎても低すぎても失礼になる場合があるため注意が必要です。

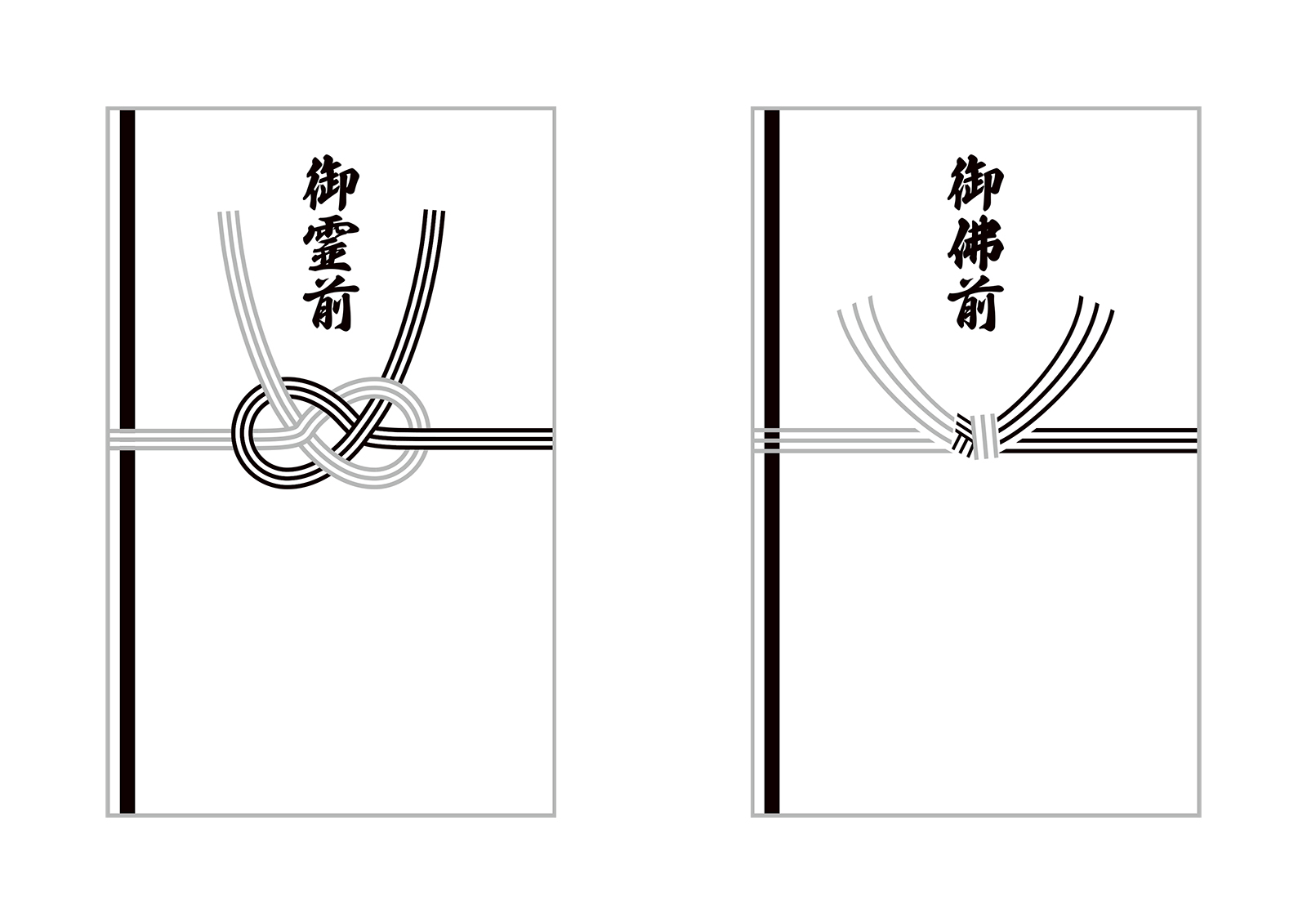

香典袋の表書きの基本

香典袋には様々な種類がありますが、中包みのある伝統的なタイプを選ぶのが無難です。

表書きは水引の上部に書き、宗教や儀式の形態によって文言を使い分けます。

仏教の場合は「御霊前」「御香典」「御香料」が一般的です。

これは「御焼香をあげるための香典」という意味を含んでいます。

神道では「御霊前」「御玉串料」「御榊料」が使われます。

玉串奉奠という儀式に対応するため、このような表書きが用いられます。

キリスト教の場合は「御霊前」「御花料」が適切です。

献花という儀式に対応するもので、蓮の華があしらわれた香典袋は使用できません。

香典袋の下段には名前を記入します。

お一人であれば中央に、連名の場合は2人なら左右に、3人以上なら真ん中に主要な名前を配置します。

金額や住所などは中包みの裏に記入します。

記入には通常の薄墨ペンや筆ペンを使用しますが、用意できない場合は通常のペンでも差し支えありません。

お金の包み方の基本ルール

中包みに現金を入れる際、上下表裏に厳格な決まりはありませんが、複数枚の場合は向きを揃えて入れると丁寧です。

中包みを上包みに包む際には、上部が表側に来るように調整します。

慶事の場合は下側が表に来るように折りますが、弔事では運を吐き出す意味で上側が表に来るようにします。

離脱式の水引を使用する場合は、上から再度取り付けます。

包み方や書き方にはそれぞれ意味があるため、理解しながら行うことでマナーをより深く覚えることができます。

香典の金額を決める際の注意点

香典の金額を決める際には、故人との関係だけでなく自身の立場や年齢、社会的状況も考慮する必要があります。

特に、目上の方や親族への香典は金額の目安を守ることが重要です。

相場より低すぎると失礼、逆に高すぎると相手に負担感を与える可能性もあります。

また、同僚や友人への香典は、日頃の付き合いや親密度を考慮して決めると良いでしょう。

例えば、親友なら上限に近い額、知人程度であれば中間額を目安にします。

包む金額は、あくまで心遣いを表すものであることを忘れないことが大切です。

香典袋の種類と選び方

香典袋にはさまざまなデザインがありますが、基本的には黒白の水引がついた伝統的なタイプを選びます。

最近では簡易化された袋もありますが、正式な葬儀では中包みがあるタイプが望ましいです。

宗教や儀式に合わせて表書きを選ぶことで、参列者としてのマナーを示すことができます。

仏教、神道、キリスト教のそれぞれの表書きに対応する香典袋を用意しましょう。

香典袋の書き方のポイント

名前の記入は、個人の場合は中央に、連名の場合は見栄え良く配置します。

中包みの裏には金額と住所を記入します。

筆ペンや薄墨を使うことで正式感が増しますが、用意できない場合は通常のペンでも差し支えありません。

また、水引は蝶結びではなく結び切りのものを使用するのが一般的です。

結び切りは二度と繰り返さない意味を持ち、葬儀や弔事に適しています。

中包みの現金の入れ方

中包みに現金を入れる際には、上下の向きを揃え、清潔感のある状態で包むことが大切です。

複数枚の場合は全て同じ向きに揃えましょう。

中包みを上包みに包むときは、上部が表に来るように折ります。

弔事の場合は、運を吐き出す意味で上側を表にするのがマナーです。

折り方や水引の位置にも意味がありますので、正式な作法を意識することが望ましいです。

香典のマナー総まとめ

香典に関するマナーは、金額・袋の種類・表書き・包み方のすべてに意味があります。

故人や遺族への敬意を示すためのものですので、形式だけでなく気持ちも込めて準備しましょう。

葬儀の場では、形式に沿った香典を包むことで、社会人としての信用や礼節も示せます。

葬式での香典は金額だけでなく、包み方や表書きにも配慮することが大切です。

事前に相場やマナーを確認しておくことで、安心して参列することができます。

まとめ

葬式での香典のマナーは、金額の相場、香典袋の選び方、表書き、包み方の4つの要素を押さえることが基本です。

社会人としての立場に応じて、故人との関係性や参列の目的に合わせた香典を用意することが重要です。

事前に準備し、心を込めた形で参列することで、故人への敬意と社会人としてのマナーを示すことができます。

香典袋や包み方にはすべて意味がありますので、理解しながら準備するとより深い心遣いを示せます。

このガイドを参考にして、安心して葬儀に参列しましょう。