お葬式に出席する際、親族だけでなく「嫁」としての立場も問われます。

親子や兄弟、孫とは異なり、嫁は一歩距離を置いた関係として立ち回る必要があります。

葬儀の準備自体は斎場のスタッフが主体となりますが、

旦那さんや義母・義父の手伝いを率先して行うことが望まれます。

例えば、訃報の連絡や参列者の管理、当日の段取りなどは意外と手間がかかります。

こうしたサポートを丁寧に行える嫁は、周囲から「頼りになる」と評価されるでしょう。

また、嫁としての立場は目立つことではなく、周囲の状況を観察し、的確に行動することが大切です。

悲しみに暮れる義両親や親族の気持ちに寄り添いながら、冷静に判断して動く姿勢が求められます。

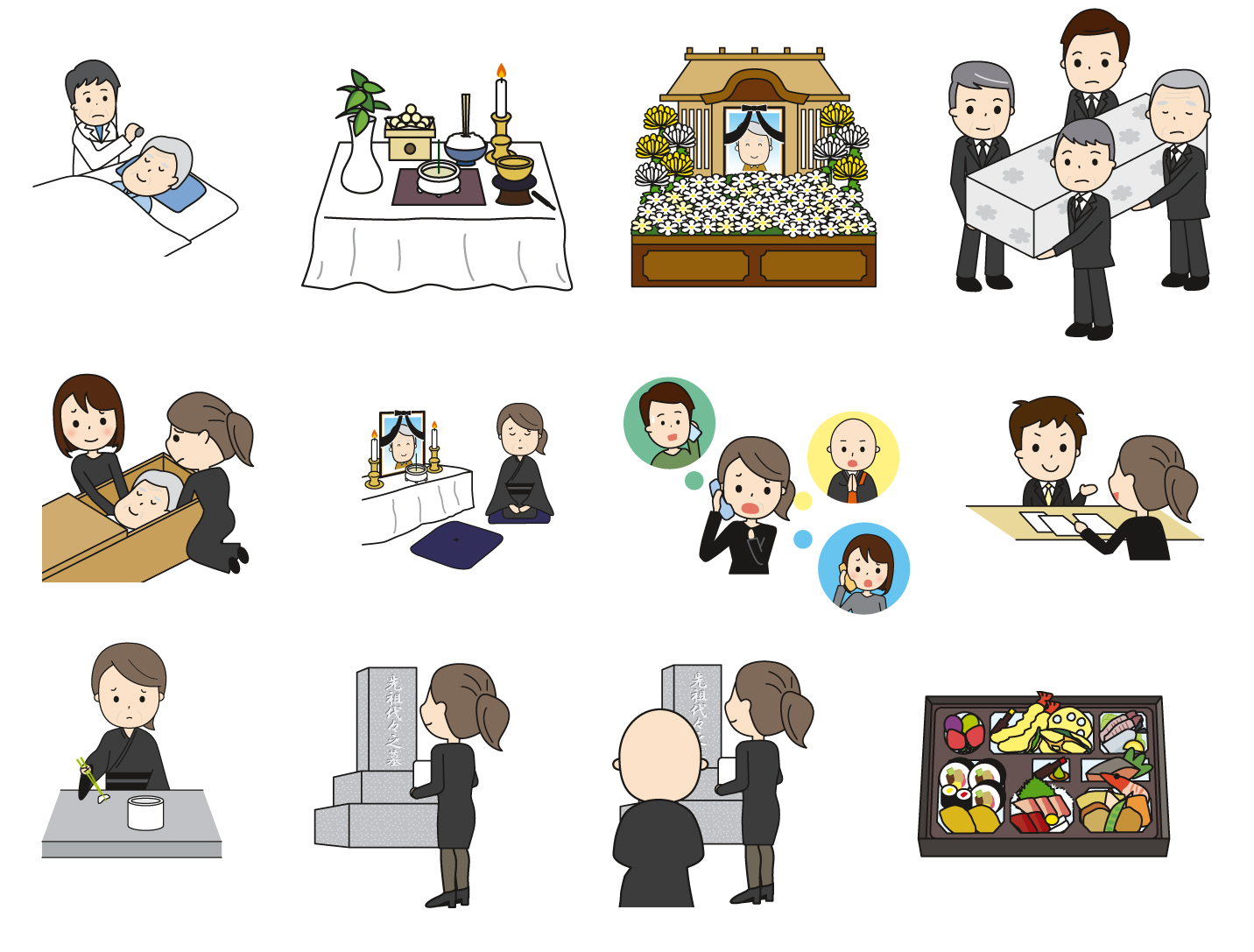

嫁の基本的な役割

親族の心のケア

嫁として最も大切な役割は親族の心のケアです。

義両親や兄弟姉妹の悲しみを理解し、支えになることが求められます。

嫁自身も悲しみを抱えていますが、まずは周囲を優先して行動することが大切です。

表情や言動で過度に感情を出すと、周囲の配慮が必要な場面で支障になることがあります。

例えば、義母が涙している場面ではそっとハンカチを差し出すだけでも大きな安心感になります。

また、故人との思い出話や家族のエピソードを共有することで、義両親の心に寄り添うこともできます。

こうした小さな配慮を積み重ねることが、信頼される嫁の基本です。

準備の補助と段取り

葬儀準備では、斎場スタッフの指示に従いながら、

旦那さんや義両親の補助を行うことが望まれます。

訃報連絡や参列者対応、式当日の段取りなど、細かい作業も多く、これを適切に補助できる嫁は高く評価されます。

例えば、座席の配置や資料整理、参列者への案内など、義両親が気づきにくい部分をフォローすることも重要です。

こうした気配りは、スムーズな進行や参列者の安心感につながります。

さらに、参列者が高齢者の場合は、椅子の位置や飲み物の準備など細かいサポートを事前に行うことで、式全体が滞りなく進みます。

失礼のない立ち振る舞い

式中の配慮

葬儀の席では、義母や義父が深い悲しみに暮れることがあります。

その際、参列者への挨拶や簡単な対応を嫁が代行することも必要です。

義両親が落ち着いている場合は、食事の席でのお茶出しやハンカチ準備など、さりげないサポートに徹しましょう。

前に出すぎることは避けることが重要です。

悲しみや緊張で嫁自身の感情が高ぶることもありますが、冷静に状況を見て必要な支援を行うことが失礼のない振る舞いにつながります。

例えば、義両親が泣き崩れそうな時には、そっと背中に手を添える、手元に飲み物やハンカチを置くなどの物理的なサポートも有効です。

距離感の重要性

義両親が「自分でやりたい」と思う場面もあり、距離感の調整は非常に重要です。

式中に急なトラブルが起きた場合も、慌てずに状況を整理して対応することで、嫁としての信頼度が高まります。

読者の皆さんも、「自分ならどのタイミングで動くべきか」を事前に考え、シミュレーションしておくことが役立ちます。

段取りを頭に入れておくことで、式の流れを乱さずに的確なサポートが可能です。

具体的な立ち振る舞い例

具体的には以下の行動が推奨されます。

- 義両親が涙しているときにハンカチを差し出す

- 参列者へのお茶や軽食の提供をサポート

- 式中の小物や資料の整理を手伝う

- 葬儀後の片付けや手配を補助

- 周囲の様子を観察し、不足部分を埋める

悲しみの場では、過剰に目立たず、しかし確実に行動することが大切です。

義両親が「自分でやりたい」と思う場合もあるため、前に出すぎない距離感を意識しましょう。

来客へのお茶のタイミングや資料補充など、細やかな気配りは周囲から非常に頼りにされます。

読者の皆さんも、自分ならどこまで手伝えるかを考えながら準備してみましょう。

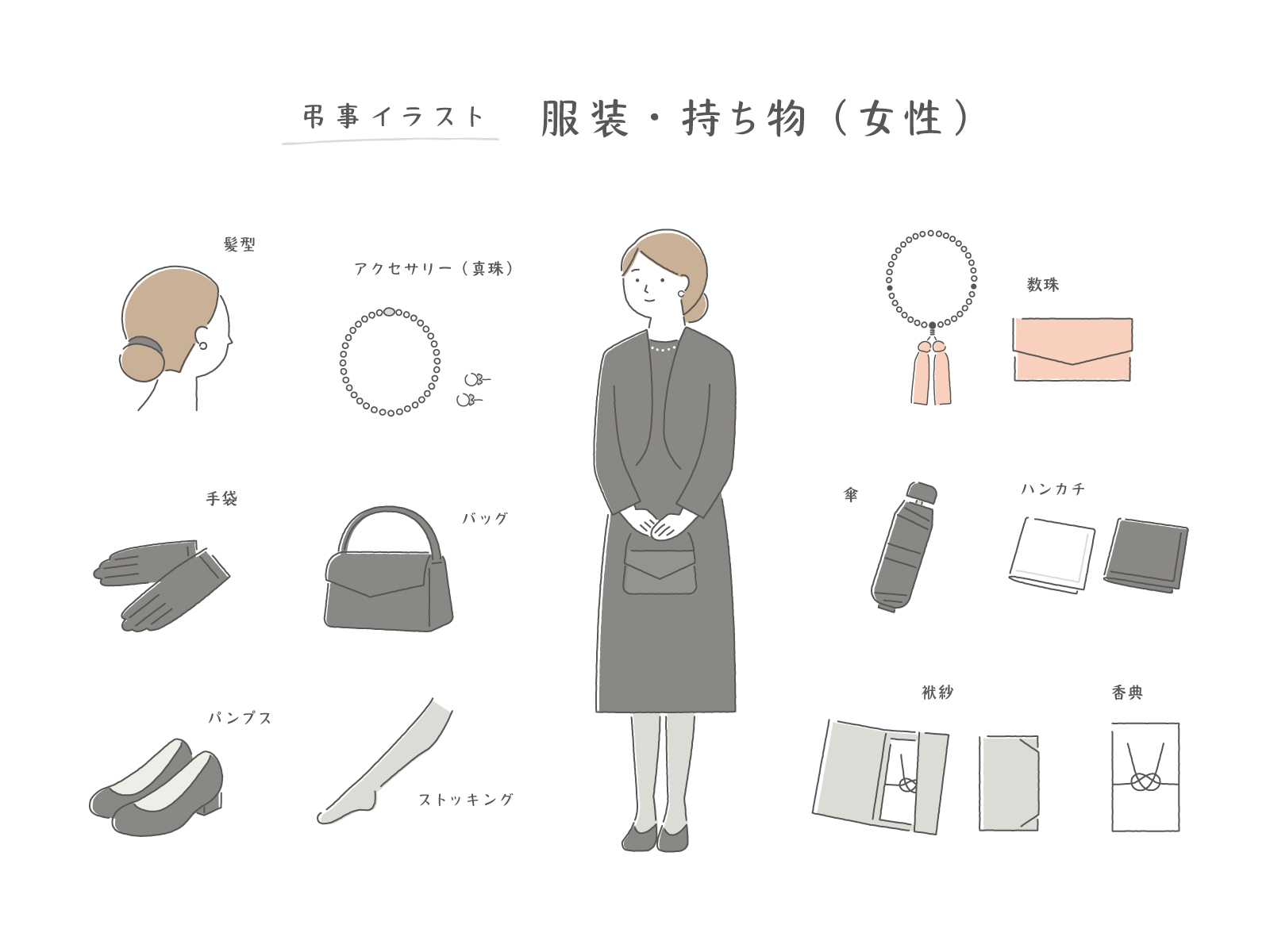

服装と持ち物の準備

服装のポイント

葬儀に出席する際は、基本は喪服です。

しかし、嫁は裏方の仕事も担うため、作業用の服やエプロンを用意しておくと安心です。

裏方作業中に喪服を汚すと周囲に失礼になります。

食事の配膳や片付け、会場整理などは細かい作業が多いため、作業用の服に着替えて対応することが望ましいです。

持ち物の準備

持ち物の例として以下が挙げられます。

- エプロンや手袋などの作業用アイテム

- ハンカチやティッシュの予備

- 軽食やお茶の補充用アイテム

- 靴や靴下の替え(汚れ防止用)

事前に準備しておくことで、急な対応や長時間の作業もスムーズに行えます。

服装や持ち物の準備は、嫁としての立ち振る舞いを円滑にするためのポイントです。

注意すべきマナー

嫁としての立場で特に注意すべきマナーは以下です。

- 義両親や親族の意向を尊重し、勝手に前に出ない

- 悲しみをあらわにしすぎず、場の空気を読む

- 手伝いは控えめに、しかし不足部分は的確に補う

- 服装や所作の乱れに注意

- 必要以上の目立つ行動や言動は避ける

これらを守ることで、嫁として周囲から信頼される振る舞いが可能です。

義両親の精神状態に合わせた臨機応変な対応も、高く評価されるポイントです。

失敗例として、前に出すぎて義両親が不快に感じたり、服を汚してしまうことがあります。

事前準備と冷静な判断でこうしたトラブルを回避しましょう。

精神的な心構え

葬儀における嫁の役割は、作業だけでなく、精神的な支えになることも含まれます。

悲しみや緊張で感情が高ぶることもありますが、冷静に周囲をサポートする心構えが大切です。

どの場面で前に出るべきか、どの場面で控えるべきかを判断し、適切な距離感で行動することが、失礼のない振る舞いにつながります。

義両親や参列者の気持ちを尊重し、必要に応じて「ご無理なさらないでください」といった一言を添えることで、場の空気を和らげ、嫁としての信頼感を高めることも可能です。

まとめ

葬式での嫁の役割は、周囲の心のケア、必要なサポート、臨機応変な行動です。

悲しみの場で感情を抑えつつ、義両親や親族の不足部分を補う姿勢が大切です。

服装や持ち物を準備し、裏方作業も滞りなく行うことで、周囲への配慮と自身の立場の両立が可能になります。

この記事で紹介したポイントを押さえ、失礼のない立ち振る舞いを意識して葬儀に臨みましょう。